- Home

- シティライフ掲載記事, 市原版

- 市原にまつわる歴史文化講演会開催「王賜」銘鉄剣と更級日記

市原にまつわる歴史文化講演会開催「王賜」銘鉄剣と更級日記

- 2016/9/2

- シティライフ掲載記事, 市原版

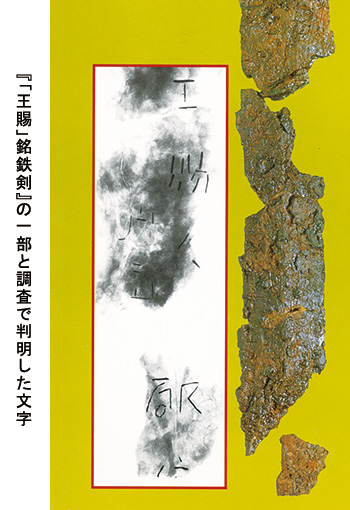

奈良・平安時代、大国として繁栄していた上総の行政・文化・交通の中心地(国府の所在地)市原。全国一の規模を誇る国分尼寺・国内最大級の国分寺は、ともに国指定史跡であり、当時の市原を知る手がかりだ。同様に、古墳時代から平安時代の市原について、他にも貴重な資料が残されている。稲荷台1号墳から28年前に発見された『「王賜」銘鉄剣』と、平安時代に菅原孝標女が書いた『更級日記』だ。『「王賜」銘鉄剣』は今年5月に市の指定文化財となった。『更級日記』は1020年9月、帰京のために市原を旅立つ様子から書き起こされている。2020年は更級日記に記録された日から1000年目となる。

市原を中心に地域の歴史を探求している『房総古代道研究会』では、こうした状況が、郷土の文化財を再確認する重要な機会になると捉えている。会長の西山勝裕さんは、「市原は奈良・平安時代に作られていた官道・東海道に位置して嶋穴駅が置かれ、上総国の中心。海上・陸上交通の拠点で、道路も四方に伸びていました。研究会では、こうした古代の上総国の特色を、道路を基本に据えて考え、さらに市民の文化財への関心を高めて、その十分な保存を求めようと活動しています」と話す。会の設立は平成22年、参加者は約40名。 開催したセミ ナーはすでに30回を数える。「島野地区の古代地形」「市原市の道標」「江戸湾沿岸の海運業者」「古墳群の北斗七星配列」「奈良の大仏造営の功労者」など、多岐にわたるテーマは、メンバーそれぞれの視点で調べ発表している。「道を通して古い時代を知ることができ、実際に歩けば環境を知ることができます。地道に学術的に、市民レベルで継続していくのが大切と考えています」と西山さん。

市原を中心に地域の歴史を探求している『房総古代道研究会』では、こうした状況が、郷土の文化財を再確認する重要な機会になると捉えている。会長の西山勝裕さんは、「市原は奈良・平安時代に作られていた官道・東海道に位置して嶋穴駅が置かれ、上総国の中心。海上・陸上交通の拠点で、道路も四方に伸びていました。研究会では、こうした古代の上総国の特色を、道路を基本に据えて考え、さらに市民の文化財への関心を高めて、その十分な保存を求めようと活動しています」と話す。会の設立は平成22年、参加者は約40名。 開催したセミ ナーはすでに30回を数える。「島野地区の古代地形」「市原市の道標」「江戸湾沿岸の海運業者」「古墳群の北斗七星配列」「奈良の大仏造営の功労者」など、多岐にわたるテーマは、メンバーそれぞれの視点で調べ発表している。「道を通して古い時代を知ることができ、実際に歩けば環境を知ることができます。地道に学術的に、市民レベルで継続していくのが大切と考えています」と西山さん。

研究会では、前述した『「王賜」銘鉄剣』と『更級日記』について、9月17日市民会館で13時半から講演会を開催する。古代交通研究会副会長で文学博士・佐々木虔一さんが『更級日記』を、共立女子短大教授・前之園亮一さんが、『「王賜」銘鉄剣』を語る。「市原市は、更級日記旅立ちの地として藤原定家が認めており、定家自筆の写本は御物、宮内庁に保存されています。『更級日記』は、唯一、当時の地方の詳細を書いており、文学であると同時に、当時の交通や周辺の風景を知る貴重なノンフィクションでもあります」と話す佐々木さん。前之園さんは、「日本最古の銘文が刻まれた国宝級の貴重な資料である『「王賜」銘鉄剣』は誰が誰に下賜したものかはっきりと分かっていません。約20年研究し、3年前に初の専門書を上梓しましたが、私は5世紀の允恭天皇、すなわち倭王済が市原の中小豪族だった稲荷台1号墳の被葬者へ下賜したものではないかと考えています」と言う。なかなか聞けない、市原にまつわる興味深い話が披露されそうだ。申込方法など詳細は、本紙『イベント情報』で確認を。

研究会では、前述した『「王賜」銘鉄剣』と『更級日記』について、9月17日市民会館で13時半から講演会を開催する。古代交通研究会副会長で文学博士・佐々木虔一さんが『更級日記』を、共立女子短大教授・前之園亮一さんが、『「王賜」銘鉄剣』を語る。「市原市は、更級日記旅立ちの地として藤原定家が認めており、定家自筆の写本は御物、宮内庁に保存されています。『更級日記』は、唯一、当時の地方の詳細を書いており、文学であると同時に、当時の交通や周辺の風景を知る貴重なノンフィクションでもあります」と話す佐々木さん。前之園さんは、「日本最古の銘文が刻まれた国宝級の貴重な資料である『「王賜」銘鉄剣』は誰が誰に下賜したものかはっきりと分かっていません。約20年研究し、3年前に初の専門書を上梓しましたが、私は5世紀の允恭天皇、すなわち倭王済が市原の中小豪族だった稲荷台1号墳の被葬者へ下賜したものではないかと考えています」と言う。なかなか聞けない、市原にまつわる興味深い話が披露されそうだ。申込方法など詳細は、本紙『イベント情報』で確認を。

問合せ 西山さん

TEL090・2201・4489

問合せ 山本さん

TEL090・2637・6497