- Home

- シティライフ掲載記事, 市原版

- 過去から受け継がれる『もんきり』を後世へ【千葉市】

過去から受け継がれる『もんきり』を後世へ【千葉市】

- 2022/1/13

- シティライフ掲載記事, 市原版

昨年11月21日(日)、千葉市中央区にある青葉の森公園芸術文化ホールにて開催された『もんきりワークショップ』。午前と午後の2回行われたワークショップは定員20名だったが、両回ともに満員御礼。主催となった公益財団法人千葉県文化振興財団同館の担当者は、「県内で唯一の能舞台ホールを有する当館では、一年を通して日本の文化や芸術に理解を深める講座をご用意しています。今回のワークショップで少しでも日本文化の楽しさを味わってもらえたら嬉しいです」と話した。

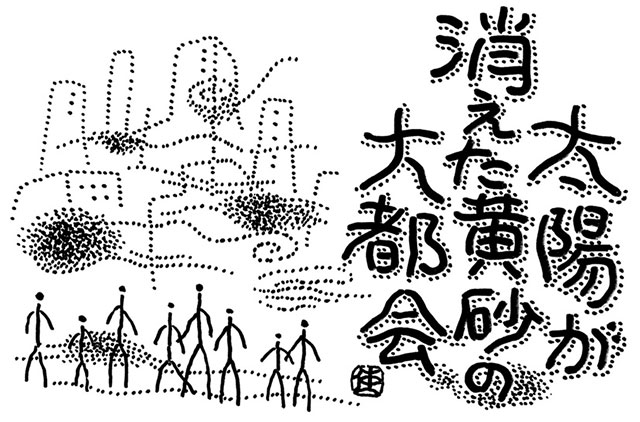

講座は各回約2時間。午後の回には大人15名と子ども5名が参加した。講師の下中菜穂(しもなかなぼ)さんが、「紋切りってどういうものか知っている人はいますか?」と問いかけるが、参加者で手を挙げる人はゼロ。教室が笑いに包まれる中、下中さんは、「私も、実は全く知らない所からスタートしました。紙を折って型紙の通りに切ることで家紋を作る遊びだと知り、試しにやってみたのが始まりです。美しい日本の形が手の中に舞い降りたのに感動して、すっかり夢中になりました」と続けた。平安時代、文様は牛車の中に誰がいるかを示し、江戸時代になると家紋が庶民に使い工夫されるようになった。「つまり、それらは多くの人の手を経て育てられてきた形。長い時間の物語なのです」と下中さん。さらに、参加者たちに数個の家紋を見せ、何を示しているのか問う。「ハマグリだね」、「レンコンでしょう」など様々な声が途絶えることなく飛んだ。

講座は各回約2時間。午後の回には大人15名と子ども5名が参加した。講師の下中菜穂(しもなかなぼ)さんが、「紋切りってどういうものか知っている人はいますか?」と問いかけるが、参加者で手を挙げる人はゼロ。教室が笑いに包まれる中、下中さんは、「私も、実は全く知らない所からスタートしました。紙を折って型紙の通りに切ることで家紋を作る遊びだと知り、試しにやってみたのが始まりです。美しい日本の形が手の中に舞い降りたのに感動して、すっかり夢中になりました」と続けた。平安時代、文様は牛車の中に誰がいるかを示し、江戸時代になると家紋が庶民に使い工夫されるようになった。「つまり、それらは多くの人の手を経て育てられてきた形。長い時間の物語なのです」と下中さん。さらに、参加者たちに数個の家紋を見せ、何を示しているのか問う。「ハマグリだね」、「レンコンでしょう」など様々な声が途絶えることなく飛んだ。

その後、実際に紋切り型を使っての作成をスタート。10種類以上の型が並ぶ用紙から、参加者たちはまず指定された型をハサミで切り抜いた。次に、色紙を三角形に折った後、『らくらく定規』で60度に両端を折る。紋切り遊びでは三角形の底辺に合わせるだけで簡単で正確に折れる専用の定規がオススメだ。そして、型紙を折り紙に貼って、ハサミで型通り切るだけで紋切りがひとつ完成!初雪という紋に、「家の壁に貼りたいくらい可愛い!」と、方々から声が上がる。「これは江戸時代、お殿様が実際に顕微鏡で雪の結晶をスケッチして書いた『雪華図説』という本から生まれた家紋です。雪華文様は当時大流行して着物の柄にもなりました。夏の着物だったことも面白いですね」と、下中さん。参加者たちは自由に型を切り抜いては、折り紙と合わせてハサミで切り、いくつもの紋切り遊びに夢中になっていた。そして下中さんの、「現代は柄と柄の組み合わせを楽しむ着物に触れる機会も少なく、学校でも伝統文様を習いません。何千年もの歴史を、私たちの世代で受け取り損ねることは残念です。ぜひ、きちんと受け取って次の世代に手渡していきたいですね」という言葉に、多くの参加者たちが頷く姿が印象的だった。