- Home

- 外房版, シティライフ掲載記事

- 遊んでみたいな! 『郷土玩具と昔のおもちゃ』展

遊んでみたいな! 『郷土玩具と昔のおもちゃ』展

- 2017/8/25

- 外房版, シティライフ掲載記事

睦沢町立歴史民俗資料館にて企画展『郷土玩具と昔のおもちゃ』が9月24日(日)まで開かれている。展示品は全国各地から集めた館蔵品292点。各地方の信仰や伝承、年中行事や祭礼のなかで育まれてきたものばかり。スタッフの久野一郎さんは「30年にわたり収集、研究、登録、保管してきた集大成。ぜひ見てください」と力を込めて話す。

最初に目を引くのは、久野さんが40年前大学生の時、民俗学調査時に大原漁港付近で収集した船神様。守り神として帆柱の根元付近に納められていたそうだ。「おそらく船主も中を見たことはなかったでしょう」。木箱には妊産婦の髪を巻きつけた男女1対の人形、お金、サイコロ、五穀などが入っている。

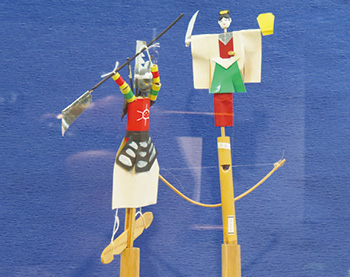

郷土玩具は千葉県伝統的工芸品である香取市の佐原張り子や長南町の芝原人形をはじめ素材別に展示されている。紙素材は張り子やカラクリ人形など。展示を担当したスタッフの山口文さんは「かに車や亀車は内側の糸車によってユーモラスな動きで前に進みます」と仕組みを話す。鹿児島県の『ガラッパの西瓜喰らい』は糸を引くと張り子の河童がスイカを食べる。愛知県の『犬山デンデン太鼓』は竹笛を吹くと桃太郎が太鼓を叩く。ガラス越しにしか鑑賞できないが、素朴なおかしみは大人でも手に取って遊びたくなりそうだ。

木素材で「他に類を見ない美しさと技術」と山口さんが絶賛するのは、山形県の『笹野一刀彫 お鷹ぽっぽ』。鳥の羽を表現するけずりかけの技術が目を引く。鳥取県の岩井温泉の木地玩具『木彫り十二支』は小椋幸治氏作。「ろくろ引きの体が丸く愛らしい」。昭和9年、当時の商工省の賞を取り、年賀切手の図案にもなった。土素材は土鈴や土人形。お土産物や寺社仏閣で扱われる土鈴44個は北海道のアイヌ人面から沖縄のシーサーまで。「収集家が少しずつ集めました」

木素材で「他に類を見ない美しさと技術」と山口さんが絶賛するのは、山形県の『笹野一刀彫 お鷹ぽっぽ』。鳥の羽を表現するけずりかけの技術が目を引く。鳥取県の岩井温泉の木地玩具『木彫り十二支』は小椋幸治氏作。「ろくろ引きの体が丸く愛らしい」。昭和9年、当時の商工省の賞を取り、年賀切手の図案にもなった。土素材は土鈴や土人形。お土産物や寺社仏閣で扱われる土鈴44個は北海道のアイヌ人面から沖縄のシーサーまで。「収集家が少しずつ集めました」

菅原道真公を模した学問の神様、天神様は31体。山口さんは「素材、衣装、表情など一つひとつ違います」と目を細める。「男の子のため、3月の初節句に菅原道真公の人形を飾る地方もあります」。埼玉県の赤天神の『鴻巣の赤物制作技術』は国指定重要無形民俗文化財。桐の産地ならではのおがくずが原料。

また、睦沢町と周辺の古老が収集したり、制作したりした昔のおもちゃは、地域の暮らしを伝える貴重な資料だ。『おっかぶせ』は小鳥を捕まえる道具。獲物を食料にすることもあったという生活に密着した遊び。明治時代創刊の雑誌『少女界』の付録『少女遊芸双六』には日本画家の鏑木清方の名前が入っている。ほかにも姉様人形やビスクドールの五人囃子、射的人形、ベーゴマ、ままごと食器など。山口さんは「大切に遊ばれ、補修されてきたのでしょう」と一つひとつ愛おしそうに説明した。

開館9時~16時30分。休館日月曜。入館無料。スタッフの都合がつけば解説を聞けるかもしれない。

問合せ 睦沢町立歴史民俗資料館

TEL 0475・44・0290