- Home

- 市原版, シティライフ掲載記事

- クジラの化石、幻のカエル 房総の山の魅力

クジラの化石、幻のカエル 房総の山の魅力

- 2016/9/30

- 市原版, シティライフ掲載記事

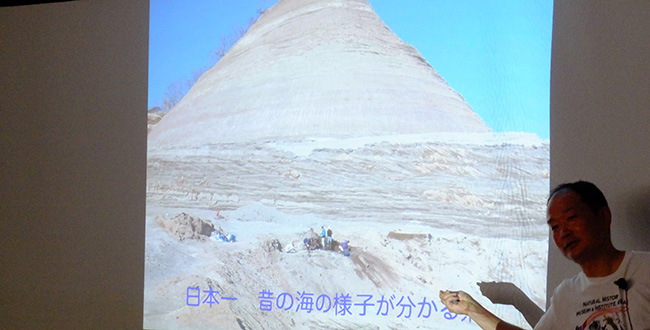

これから各地は紅葉シーズン。一年を通し、気軽にハイキングが楽しめる房総も、紅葉目当ての観光客が増える。 「養老渓谷や近頃人気の濃溝の滝などの景観ができたのは、千葉県が日本一若い県だから」と解説するのは、千葉県環境生活部自然保護課の大木淳一さん。7月に市津公民館で講座『房総の山の魅力・生物多様性』が開催され、講師を担当した。「千葉県の地層は海底にたまった砂や泥が隆起したもの。これは日本一若い地層で日本一脆く、日本一、昔の海の様子が分かると言われています。人の手で掘ることもできるので、昔からトンネルを掘って川の水を引くなどしていました」

地質学が専門の大木さんは、20年前から県立中央博物館の学芸員も務め、現在も併任。県内を歩き、市内では主に奥養老をフィールドにしている。「化石もあります。君津では70万年前の地層からクジラの骨が出ましたし、推定体長5メートルという、世界最大の絶滅したトドのアゴの骨も初めて梅ケ瀬渓谷で見つかりました」。じつは大木さんが、渓谷の河原に落ちていたのを拾ったそうだ。同様にオットセイの骨、マンモスの牙なども見つけており、雨などで地層が崩れると、河原へ流れてくるのだという。約46名の参加者は、どうやって見つけるのかと興味津々。「化石は石とは違い、スポンジ状の穴が開き、泥や砂が詰まっています。ただし、滅多に落ちていませんので、ハイキングのついでというのは難しいですよ」と大木さん。

地質学が専門の大木さんは、20年前から県立中央博物館の学芸員も務め、現在も併任。県内を歩き、市内では主に奥養老をフィールドにしている。「化石もあります。君津では70万年前の地層からクジラの骨が出ましたし、推定体長5メートルという、世界最大の絶滅したトドのアゴの骨も初めて梅ケ瀬渓谷で見つかりました」。じつは大木さんが、渓谷の河原に落ちていたのを拾ったそうだ。同様にオットセイの骨、マンモスの牙なども見つけており、雨などで地層が崩れると、河原へ流れてくるのだという。約46名の参加者は、どうやって見つけるのかと興味津々。「化石は石とは違い、スポンジ状の穴が開き、泥や砂が詰まっています。ただし、滅多に落ちていませんので、ハイキングのついでというのは難しいですよ」と大木さん。

さらに、山にいるという『タゴガエル』も、県内では梅ケ瀬渓谷で確認されたのが最初という。「タゴガエルは、崖の穴の湧水がある中で産卵し、鳴き声はするけれど姿が見えず、『幻のカエル』と言われています。私は渓谷の地質を調べていて、棲息場所の特徴に気づきました」。梅ケ瀬の地層は砂岩と泥岩が交互に重なり斜めに傾き、縞模様の境目に穴が開いている。そこに湧き水がたまり、タゴガエルが早春に産卵する。同じ場所にある地層でも、乾いている崖にはいないのだという。崖の穴の中で冬眠もするため、大木さんは冬になるとタゴガエルを探しに行きたくなるそうだ。

さらに、山にいるという『タゴガエル』も、県内では梅ケ瀬渓谷で確認されたのが最初という。「タゴガエルは、崖の穴の湧水がある中で産卵し、鳴き声はするけれど姿が見えず、『幻のカエル』と言われています。私は渓谷の地質を調べていて、棲息場所の特徴に気づきました」。梅ケ瀬の地層は砂岩と泥岩が交互に重なり斜めに傾き、縞模様の境目に穴が開いている。そこに湧き水がたまり、タゴガエルが早春に産卵する。同じ場所にある地層でも、乾いている崖にはいないのだという。崖の穴の中で冬眠もするため、大木さんは冬になるとタゴガエルを探しに行きたくなるそうだ。

房総は日本一、低い山並みの県。しかし、川沿いは50メートルから100メートルの断崖絶壁、山には切り立った危険な尾根なども多い。「九十九谷は、一面の山並みで景色がいいのですが、同時に山並みがそろっていて目印がない。地形が複雑で、天然の迷路といえます。油断すると迷ったりする。低山でも事故は起きますので、気をつけてください」と大木さん。終了後、参加者は「養老渓谷の新しい魅力と注意点を知りました」「試しに家族と化石を探してみたいですね」と楽しげに話していた。